「ナンバープレートの数字って何を意味しているの?」

「3ナンバーは税金が高いって本当なの?」

こうした疑問は、車を所有している方なら一度は感じたことがあるのではないでしょうか。街中を走っていると、3ナンバーや5ナンバー、さらには黄色ナンバーなど、さまざまな数字が並んでいます。しかし、その違いを詳しく理解している人は意外と少ないのです。

結論からいえば、ナンバープレートの数字そのものが税金の多寡を決めるわけではありません。実際に影響するのは、排気量や車両の大きさ、用途などの要素です。ただし「3ナンバー車=排気量が大きい車」という傾向が強いため、結果的に税額も高くなりやすいのです。

本記事では、ナンバープレートの数字ごとの意味と、そこから見えてくる税金との関係をわかりやすく解説します。普段何気なく見ているプレートの裏に隠されたルールを知ることで、車選びや維持費の目安に役立ててください。

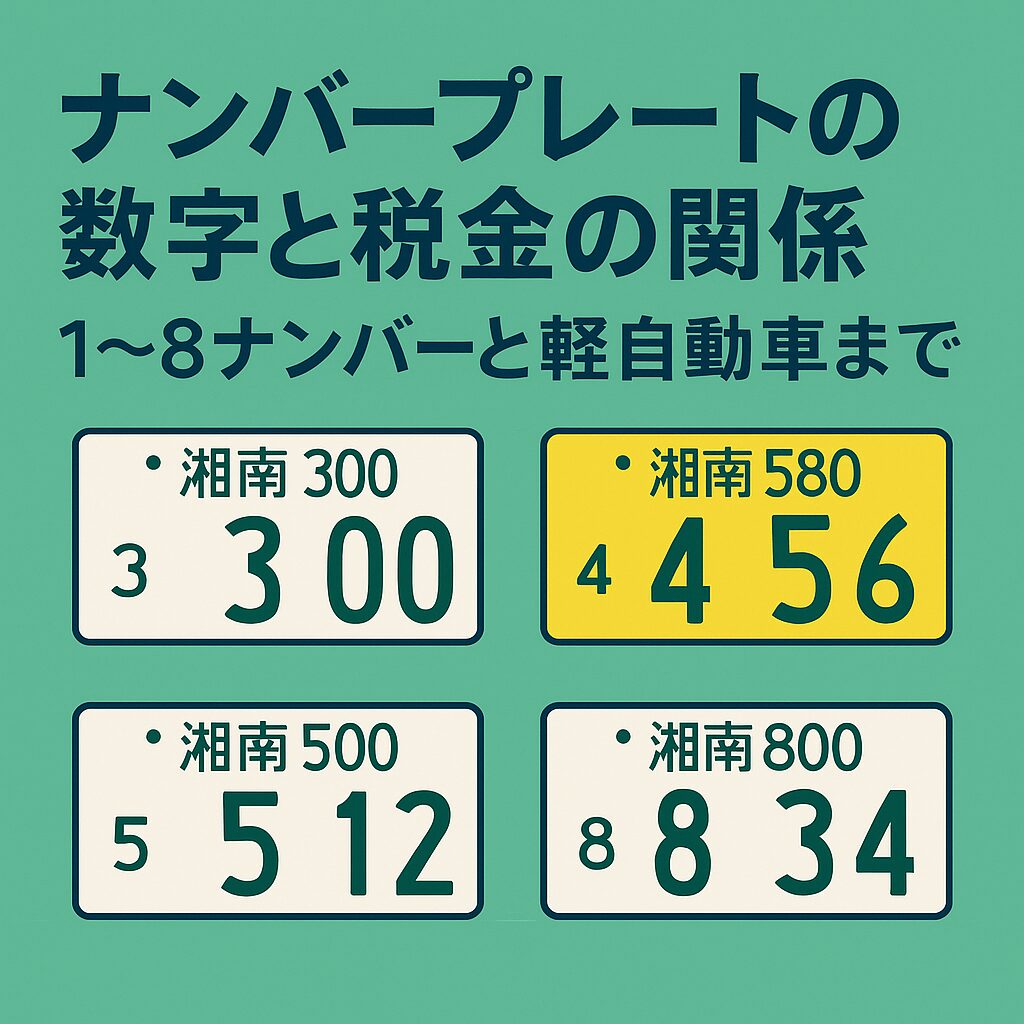

ナンバープレートの数字は何を意味する?

ナンバープレートに記載されている「分類番号」は、車の種類や用途を示す大事な情報です。たとえば「3ナンバー」「5ナンバー」という呼び方は、この分類番号の最初の数字を指しています。

分類番号は単なる連番ではなく、自動車の形状・用途・排気量などに応じて割り当てられます。つまり、数字を見るだけで「その車がどんな種類に区分されているか」がある程度わかる仕組みになっているのです。

1〜8ナンバーと軽自動車の区分一覧

ナンバープレートには、1から8までの区分と軽自動車(黄色ナンバー)が存在します。それぞれが示す意味を知っておくと、自分の車がどのグループに属しているかや、維持費の目安を理解しやすくなります。

| 番号 | 区分 | 対象車種 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 1ナンバー | 普通貨物 | トラック・大型SUV | 貨物扱いで自動車税は安めだが、重量税が重く車検は毎年必要 |

| 2ナンバー | 大型乗用 | マイクロバスなど定員11人以上 | バス専用の区分で毎年車検が必要 |

| 3ナンバー | 普通乗用 | 排気量2000cc超や車幅1700mm超の乗用車 | 排気量が大きくなりやすく、税額も高めになる傾向 |

| 4ナンバー | 小型貨物 | ハイエースバン、プロボックス、軽トラ | 自動車税は安いが車検は毎年。商用車として多く利用される |

| 5ナンバー | 小型乗用 | シエンタ、フリードなど | 排気量2000cc以下、幅1700mm以下。維持費が比較的安い |

| 6ナンバー | 旧・小型乗用 | 〜1988年頃の分類 | 現在は廃止され5ナンバーに統合。旧車でまれに残っている |

| 7ナンバー | 旧・小型乗用 | 昭和時代の一部小型車 | こちらも廃止され、5ナンバーに統合済み |

| 8ナンバー | 特殊用途 | キャンピングカー、霊柩車、教習車など | 特殊用途ごとに税制や保険が異なる |

| 軽自動車 | 黄色ナンバー | N-BOX、ハスラーなど | 軽自動車税は全国一律10,800円/年。最も維持費が安い |

税金はナンバーではなく排気量や重量で決まる

ナンバープレートの数字がそのまま税金額を決めている、と誤解している方は少なくありません。しかし実際には、税額を決めるのはナンバーではなく車そのものの性能やサイズです。

主に影響するのは次の3つです。

- 自動車税(種別割):排気量で決まる。1,000cc未満から6,000cc超まで区分されており、排気量が大きいほど年額も高くなる。

- 自動車重量税:車両重量で決まる。500kgごとに区分され、重い車ほど高額になる。

- 軽自動車税:軽自動車は全国一律で10,800円(年額)。排気量やサイズに関わらず固定。

例えるなら、服のサイズと値段の関係に近いといえるでしょう。Lサイズだから高いのではなく、生地を多く使うため結果的に値段が上がるのと同じです。車もまた、大きいから3ナンバーになるのであって、ナンバーの数字が直接税率を引き上げているわけではありません。

3ナンバーと5ナンバーの税金比較(具体例)

| 区分 | 車種例 | 排気量 | 自動車税(年額) |

|---|---|---|---|

| 5ナンバー | トヨタ・シエンタ | 1500cc | 30,500円 |

| 3ナンバー | トヨタ・クラウン | 2500cc | 45,000円 |

| 3ナンバー | アルファード | 3500cc | 51,000円 |

ご覧のように、ナンバー区分自体が税金を変えているのではなく、排気量が大きい3ナンバー車が結果的に高額になる仕組みです。

また重量税についても、コンパクトな5ナンバー車は軽量な分、税金も抑えやすくなります。ファミリーカーや通勤車として維持費を考える場合、5ナンバーのメリットは大きいといえるでしょう。

豆知識:廃止された6・7ナンバー

現在は見かけなくなったものの、かつては「6ナンバー」や「7ナンバー」という区分も存在しました。

- 6ナンバー: 昭和時代に使われていた小型乗用車の区分。排気量2,000cc以下の乗用車が対象でしたが、制度改正により1988年以降は5ナンバーへ統合されました。

- 7ナンバー: 軽自動車や小型車の一部が対象だった区分。こちらも制度改正に伴い廃止され、5ナンバーにまとめられています。

まとめ

ナンバープレートの数字は「車の種類や用途を区分するための記号」であり、税金額を直接決めるものではありません。実際に税額を左右するのは、排気量・重量・用途といった車の性能や大きさです。

3ナンバーは「排気量が大きい・サイズが大きい」ために税金も高くなりやすく、5ナンバーや軽自動車は比較的維持費を抑えられる傾向があります。車選びの際には、ナンバーの数字を「税金の目安」として参考にするのが賢い方法です。

また、すでに廃止された6・7ナンバーや、特殊用途の8ナンバーなど、数字ごとの意味を知ることでクルマ文化の奥深さも感じられるでしょう。

コメント